Pubblicato il 03/09/2025

Cosa succede al fisico durante un attacco di panico in gara? Come comportarsi?

Come comportarsi? Quando la mente corre più del corpo

C’è una linea sottile, quasi invisibile, tra la tensione positiva che accompagna ogni competizione e una vera e propria crisi psicofisica.

Sempre più atleti, anche professionisti, rompendo il silenzio su un’esperienza che fino a poco tempo fa era tenuta nascosta: l’attacco di panico in gara. Un fenomeno complesso, che coinvolge sia la sfera psicologica che quella fisiologica, e che sta finalmente attirando l’attenzione anche la medicina dello sport.

Docuserie come “Drive to Survive” o “Break Point” hanno mostrato per la prima volta al grande pubblico cosa succede dietro le quinte di uno sport ad alto tasso di stress.

Ma cosa accade davvero al nostro corpo durante un attacco di panico? E come si può intervenire in modo efficace?

Meccanismi fisiologici dell’attacco di panico

In gara, un attacco di panico può esplodere all’improvviso, scatenando una risposta iperattiva del sistema nervoso autonomo, in particolare della branca simpatica. Il corpo percepisce un pericolo imminente, anche se questo non è reale, e attiva la risposta di “lotta o fuga”.

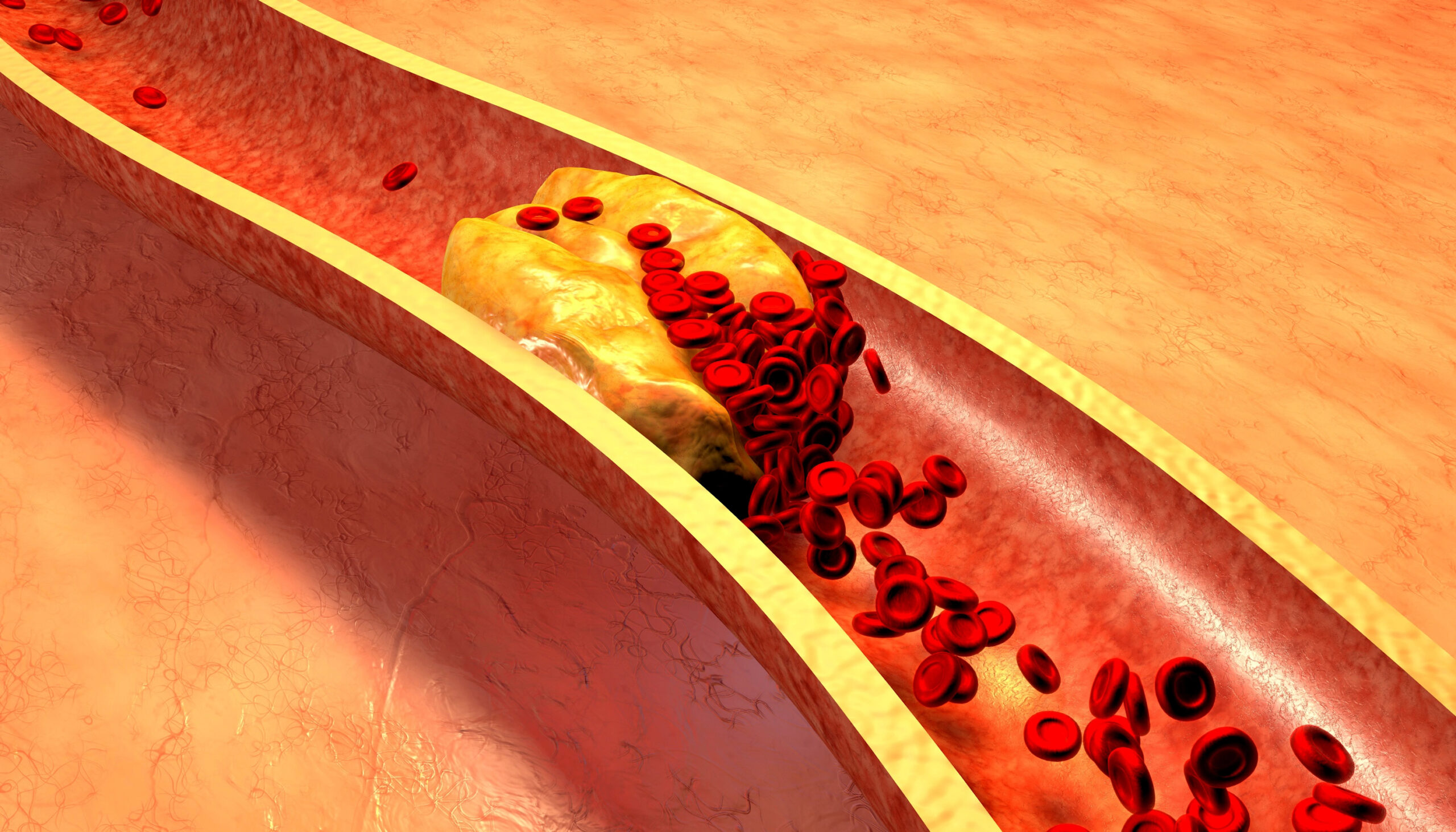

Si ha un’improvvisa scarica di adrenalina, noradrenalina e cortisolo. Il battito cardiaco accelera, la respirazione diventa superficiale, il tono muscolare aumenta. In un contesto sportivo, questi sintomi possono sembrare inizialmente normali: il pre-gara o la competizione stessa richiedono uno stato di massima attivazione. Ma quando questa risposta diventa incontrollabile, il corpo comincia a reagire in modo disfunzionale.

La vasocostrizione può provocare una sensazione di vertigine, l’iperventilazione altera l’equilibrio acido-base del sangue, causando formicolii, confusione mentale e una percezione distorta del proprio corpo.

In atleti agonisti, questi segnali possono essere scambiati per un infortunio cardiaco, un calo glicemico o un collasso imminente, alimentando il panico in un circolo vizioso.

Medicina dello sport e disturbi legati all’ansia da prestazione

Per anni la medicina dello sport si è concentrata su parametri biomeccanici, cardiologici, respiratori e metabolici. Con l’evoluzione del concetto di salute dell’atleta, si è compreso che la prestazione è il risultato dell’integrazione tra corpo e mente.

Ecco perché sempre più centri sportivi e cliniche specializzate si stanno attrezzando per affrontare anche le componenti emotive legate alla prestazione. Accanto ai test cardiaci o ai controlli metabolici, trovano spazio strumenti come l’analisi della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), il monitoraggio del cortisolo salivare o i test neurovegetativi.

L’obiettivo è riconoscere in anticipo i soggetti più rischio, prima che l’attacco di panico si manifesti in gara.

In parallelo, psicologi dello sport propongono percorsi mirati: training autogeno, tecniche di respirazione, biofeedback o esercizi di desensibilizzazione.

Non si tratta solo di “gestire l’ansia”, ma di aiutare il corpo a tollerare gli stati di attivazione intensa, senza che degenerino in panico.

Il ruolo dell’adrenalina, amica o nemica della prestazione?

Durante una gara, l’adrenalina può essere una potente alleata. Migliora il tempo di reazione, aumenta la soglia del dolore, incrementa l’attenzione e mobilita le riserve energetiche.

Ma quando la sua presenza diventa eccessiva o incontrollata, i benefici si trasformano in ostacoli.

Nei casi di attacco di panico la frequenza cardiaca può superare i 180-200 battiti al minuto anche a riposo, il respiro si accorcia al punto da ridurre l’ossigenazione cerebrale, e l’iperattività muscolare può generare crampi o rigidità.

Alcuni atleti riferiscono di “sentirsi congelati”, incapaci di muoversi nel momento più critico della gara, come se il corpo avesse disattivato la funzione motoria per proteggersi.

Oggi la medicina sportiva lavora anche sulla prevenzione di questi fenomeni: riconoscere i segnali in anticipo, preparare la mente alla gara tanto quanto il fisico, e usare consapevolmente tecniche respiratorie e di attivazione controllata per restare nella zona ottimale di performance.

Parlare per guarire

Negli ultimi anni, sempre più atleti professionisti hanno deciso di raccontare pubblicamente i propri episodi di crisi: dal tennis al nuoto, dalla Formula 1 all’atletica.

La condivisione di queste esperienze non ha solo un valore umano, ma anche clinico. Permette di comprendere che il panico non è un segnale di debolezza, ma una risposta fisiologica che può essere studiata, compresa e gestita.

Il caso della ginnasta Simone Biles, che durante le Olimpiadi ha rinunciato alla gara per proteggere la propria salute mentale, ha aperto una riflessione globale sul concetto di “resilienza” nello sport.

Anche piloti come Lando Norris o Daniel Ricciardo, protagonisti della serie “Drive to Survive”, hanno parlato di ansia da prestazione e della necessità di un supporto psicologico strutturato.

La medicina dello sport ha risposto con nuove linee guida che integrano l’allenamento mentale nella preparazione agonistica.

Lavorare in anticipo per competere meglio

Un atleta che sperimenta un attacco di panico in gara non è un caso clinico isolato, ma spesso il segnale di un sovraccarico progressivo non riconosciuto.

I campanelli d’allarme possono essere sottili: difficoltà nel recupero, alterazioni del sonno, battito accelerato a riposo, cali improvvisi di concentrazione.

Per questo motivo, il lavoro preventivo della medicina dello sport non può limitarsi al test da sforzo o all’elettrocardiogramma. Serve una lettura più ampia, che integri parametri vitali, dell’adattamento allo stress e delle risposte neuroendocrine.

Sempre più centri offrono percorsi di valutazione della “readiness” psicofisica, che includono coaching respiratorio, educazione emotiva e follow-up personalizzati.

Il futuro della performance è anche mentale

L’attacco di panico in gara non è solo un episodio isolato: è un segnale forte, che ci ricorda quanto corpo e mente siano legati nella prestazione sportiva.

L’adrenalina, la concentrazione, la resistenza non bastano se il sistema nervoso è in tilt. La medicina dello sport del futuro dovrà continuare a integrare i dati clinici con quelli psico-emozionali, offrendo agli atleti strumenti non solo per vincere, ma per stare bene mentre lo fanno.

Allenare la mente non significa diventare fragili, ma costruire una performance più solida, sostenibile e completa. Perché, a ogni livello, lo sport non è solo una prova fisica, ma una sfida complessa e affascinante tra il cervello, il cuore e il corpo.