Pubblicato il 02/09/2025

“The Bear” e la psicologia del comfort food

Perché mangiamo quando siamo stressati?

Nella serie The Bear, ogni gesto in cucina è carico di tensione, memoria e sopravvivenza. Carmen “Carmy” Berzatto, il protagonista, trasforma il cibo in rifugio, sfogo, memoria e cura — in una continua oscillazione tra burnout, perfezionismo e trauma emotivo.

Non si tratta solo di un escamotage narrativo. Il legame tra stress psicologico e comportamento alimentare è ben noto in letteratura scientifica. E si traduce in un fenomeno molto diffuso nella popolazione: la ricerca di comfort food in risposta a stati emotivi negativi.

Ma cosa succede esattamente nel cervello e nel corpo quando, invece di affrontare lo stress, apriamo il frigorifero? E perché proprio alcuni alimenti — e non altri — sembrano in grado di “calmarci”?

Comfort food: definizione e cornice neuropsicologica

Il termine comfort food si riferisce ad alimenti consumati con l’obiettivo non nutrizionale ma emozionale, spesso legati a ricordi familiari, esperienze di cura o rituali rassicuranti. I cibi di conforto non sono scelti per necessità fisiologica ma per la loro capacità di influenzare lo stato mentale, attivando circuiti neurochimici che regolano l’umore.

Questi alimenti condividono caratteristiche comuni:

- Alta densità calorica

- Combinazione di carboidrati semplici, grassi e/o zuccheri

- Texture morbida, effetto termico gradevole (spesso caldi)

- Forte componente mnestica ed esperienziale (piatti legati all’infanzia, alla casa, ai momenti di calma)

La loro azione è reale, misurabile, e coinvolge circuiti dopaminergici mesolimbici, modulazione del cortisolo e attivazione dell’insula, regione chiave nella percezione degli stati interni.

Stress cronico e comportamento alimentare: il ruolo del cortisolo

In condizioni di stress acuto, l’organismo attiva l’asse HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene), con produzione di adrenalina e cortisolo. Il cortisolo ha effetti fisiologici fondamentali: aumenta la glicemia, mobilizza le riserve energetiche, sopprime la fame momentaneamente.

Tuttavia, in caso di stress cronico, il meccanismo si altera:

- Il cortisolo rimane cronicamente elevato

- Si sviluppa una forma di resistenza al cortisolo, simile a quella insulinica

- Il corpo inizia a ricercare compulsivamente fonti rapide di energia, come carboidrati raffinati e zuccheri

- La fame emotiva sostituisce la fame omeostatica

In altri termini, il sistema nervoso interpreta lo stress continuo come una minaccia alla sopravvivenza e attiva una modalità di “accumulo energetico”. Il comfort food risponde perfettamente a questa richiesta.

Dopamina, insulina e feedback gratificante

Il consumo di comfort food stimola la liberazione di dopamina nel nucleo accumbens, il “centro della ricompensa”. Questo meccanismo è identico a quello attivato da altre forme di gratificazione immediata, come il gioco d’azzardo o l’uso di sostanze.

Ma c’è un secondo effetto: l’ingestione di zuccheri e grassi modifica anche la sensibilità insulinica e la produzione di grelina e leptina, due ormoni chiave nella regolazione dell’appetito.

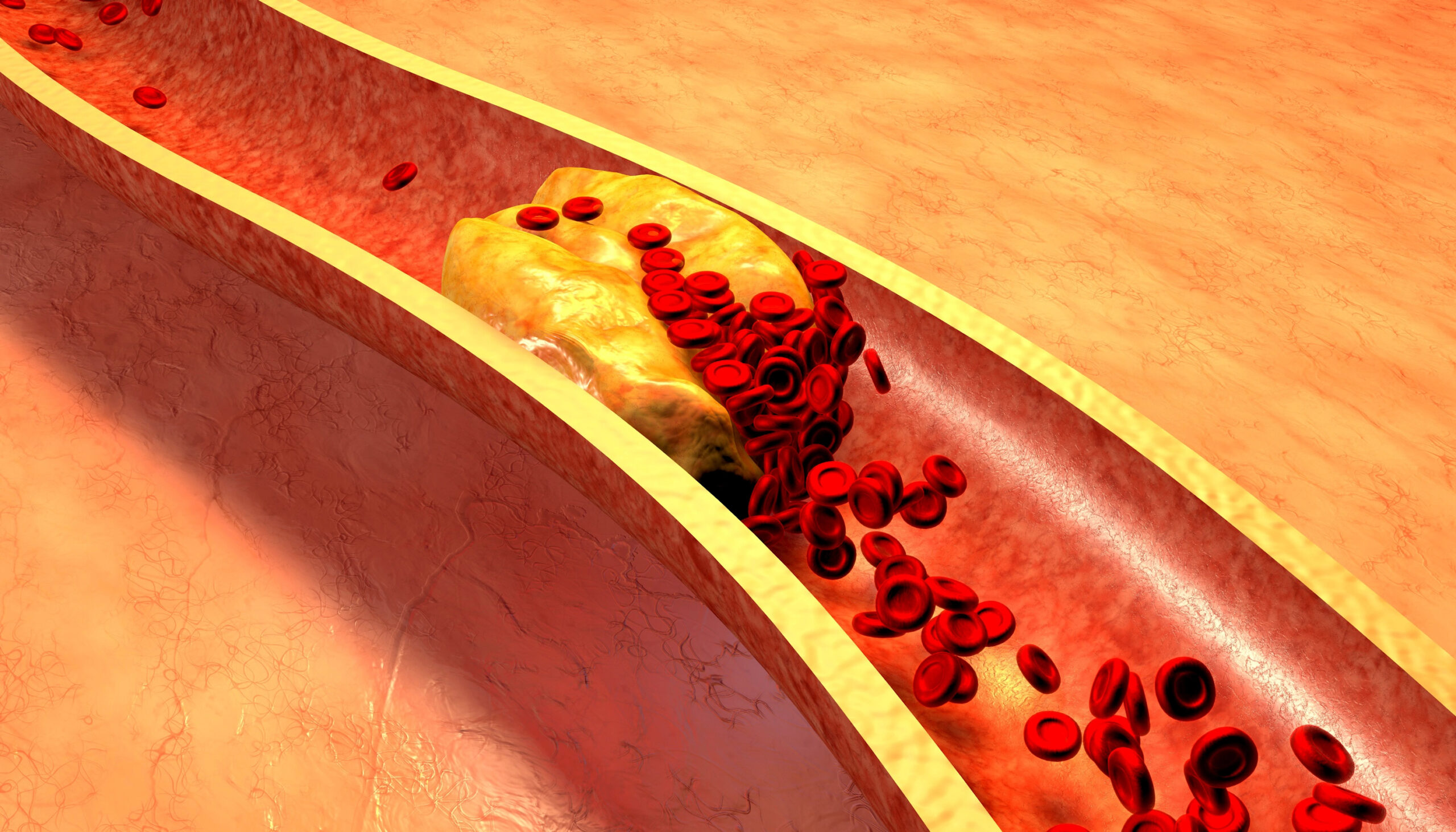

Nel tempo, l’eccesso di comfort food può portare a:

- Iperinsulinemia compensatoria

- Sofferenza mitocondriale e produzione di radicali liberi

- Infiammazione sistemica cronica a basso grado (inflammaging)

- Altero microbiota intestinale, con riduzione della diversità e aumento di ceppi pro-infiammatori

In sintesi, ciò che in apparenza “consola” in realtà alimenta un ciclo biochimico disfunzionale che può accelerare l’invecchiamento e la disfunzione metabolica.

Comfort food e sistema nervoso autonomo

Un altro meccanismo coinvolto è quello della regolazione del sistema nervoso autonomo. Il cibo caldo, morbido, masticabile stimola il nervo vago, contribuendo all’attivazione del sistema parasimpatico (“rest and digest”). Questo produce una sensazione soggettiva di rilassamento, anche in assenza di reale risoluzione dello stress.

In questo contesto, l’alimentazione emotiva può essere intesa come una forma di coping autonomico, una strategia automatica per calmare il corpo attraverso vie neuroviscerali.

Nella serie The Bear, la cucina — pur caotica e spesso distruttiva — è anche il luogo in cui i personaggi riconnettono corpo e mente. Il gesto del cucinare, assaggiare, condividere funziona come regolatore sensoriale e affettivo, in un ambiente emotivamente complesso.

La memoria affettiva e il significato simbolico del cibo

Numerosi studi di neuroscienze affettive mostrano come la memoria episodica alimentare sia estremamente potente. Il cibo attiva non solo le aree del gusto, ma anche l’ippocampo e il sistema limbico. Per questo molti comfort food sono legati a figure parentali, ricordi d’infanzia, rituali familiari.

Mangiare pasta al burro non placa solo la fame: riattiva uno stato emotivo primario di sicurezza. È un atto regressivo che riproduce la protezione. E in assenza di altre forme di supporto emotivo, diventa un sostituto temporaneo dell’accudimento.

Alimentazione emotiva e rischio clinico: quando serve intervenire?

Mangiare per emozione non è di per sé patologico. È un comportamento umano fisiologico, evolutivamente sensato. Diventa un problema clinico quando:

- È frequente e compulsivo

- È l’unica modalità di regolazione emotiva

- È associato a sensi di colpa, restrizioni e abbuffate

- Conduce a disturbi del comportamento alimentare (BED, bulimia)

A livello clinico, esistono strumenti validati per valutare la presenza di emotional eating (ad esempio l’Emotional Eating Scale), e il trattamento prevede approcci integrati: nutrizionali, psicologici, comportamentali.

Strategie di prevenzione: comfort food consapevole e nutrizionalmente intelligente

Non è necessario eliminare completamente il comfort food. La soluzione sta nella trasformazione consapevole del gesto.

Alcuni esempi:

- Porridge di avena con cannella e frutti rossi: dolce, morbido, saziante, ricco di fibre e polifenoli

- Vellutate di verdura con spezie e semi oleosi: calde, avvolgenti, nutrienti

- Cioccolato fondente >85%: gratificazione dopaminergica con meno zucchero

- Frutta cotta con zenzero o vaniglia: soddisfa il desiderio di dolce con basso impatto glicemico

Integrare alimenti funzionali che supportano il sistema nervoso (omega-3, magnesio, triptofano, polifenoli) può aiutare a rompere il circolo fame-stress-infiammazione.

Cibo, emozioni e consapevolezza

Il cibo non è solo nutrimento. È esperienza, simbolo, regolazione. In un mondo iperstimolato e ansiogeno, non sorprende che molte persone cerchino nel cibo quella forma di sollievo che il sistema nervoso reclama.

Ma come ci mostra The Bear, cucinare e mangiare non sono necessariamente gesti compulsivi: possono diventare anche atti di cura, di presenza, di riscrittura.

La prevenzione non consiste nel reprimere l’impulso, ma nel comprendere cosa lo genera, e offrire al corpo alternative reali, nutrienti e sostenibili — non solo sul piano calorico, ma su quello emotivo e neurobiologico.